膝の曲げ過ぎると、身体の上下動は大きくなるのか?

マラソンにおいて、「腰が落ちたフォーム」や、「高く跳ねるフォームは、前に進むエネルギーにならないから良くない」、と言われることがあります。

そもそも、腰が落ちてるってどんなフォームなの?

じゃあ、どうすればそうならいの?

「着地で膝が大きく曲がるから、腰が落ちるんだ。だから、膝は曲げ過ぎないで。」

「着地衝撃を地面からの反発力として使うためにも、膝はあまり曲げないで、着地は身体の真下に近いところにしてね」

「膝を曲げて、脚の筋力で蹴って(ストライドを稼ごうと)高く飛ぶのは、筋肉疲労の原因となるよ」

などなど、身体の上下動と膝の曲がり具合に関して色々言われますが、本当はどうなのでしょうか。

いろんなパラメータを検討した結果、膝の屈伸(本記事で述べる要因1)、着地時間(要因2)、身体の下降の仕方(要因3)に絞って検討した結果を紹介していきます。

技術論文調になって読みにくいですがお付き合いください(急ぐ方は本記事の最後尾のまとめを参照ください)。また、続編記事が2件あります。

身体上下動と膝の屈伸角度の定義

はじめに、上下動と膝の角度変化の特徴を示す指標や変数を定義します。

身体上下動の定義:

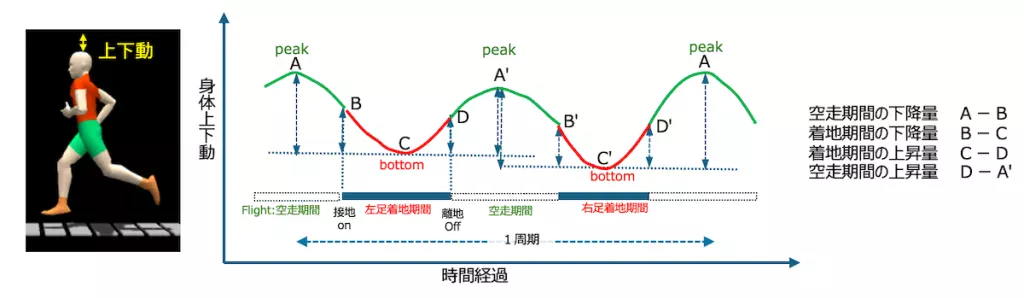

上下動を着地期間と両足が空中に浮かんでいる空走期間に分けます(図1)。

A:空走期間のピーク位置、B:接地時の位置、C:最下降位置、D:離地位置

A’B’C’D’はもう一方の脚の着地に関するもの

- 空走期間の下降量:A-B

- 着地期間の空走量;B-C

- 着地期間の上昇量:C-D

- 空走期間の上昇量:D-A’

図1 頭部・上体の上下動の時間変化と空走/着地期間における上下動の分類

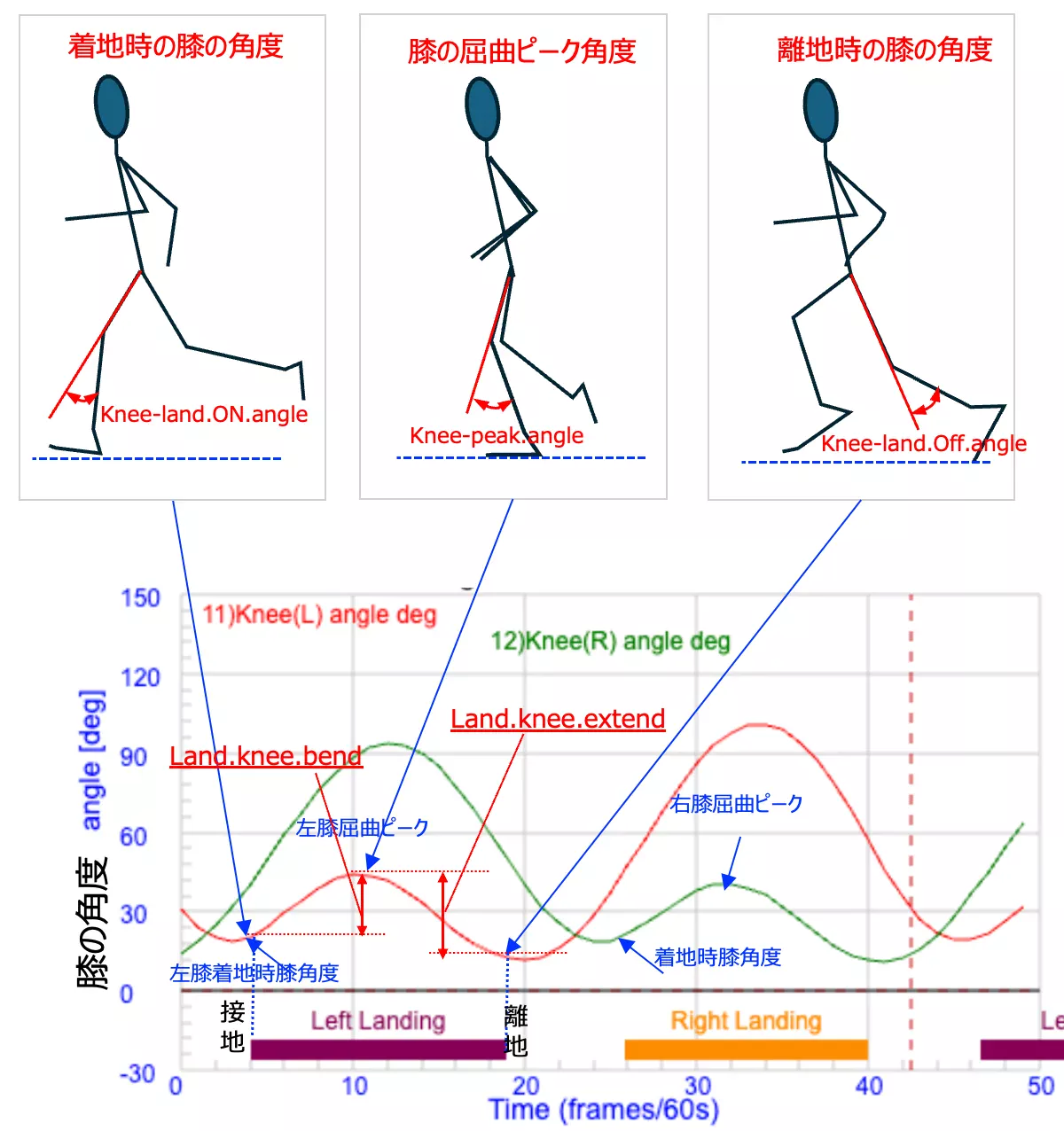

膝の屈伸角度の定義:

膝の屈伸角度は、図2のイラストに示すように大腿と下腿のなす角度です。膝が完全に伸びた時が0度、曲げた時は、角度は大きくなります。

また、膝の角度変化のグラフ(特に左膝を示す赤色の線)で特徴的なタイミングの角度を次のように定義します。

- 着地した瞬間:着地角度 knee-land.ON.angle

- 着地期間中に膝が曲がってピークを持つ時:ピーク角度 Knee-peak.angle

- 着地後期の足が地面を離れる時:離地角度 knee-land.Off.angle

- 着地からピークまでの膝の曲り角度の変化量: Land.knee.bend

- ピークから離地に向かい膝が進展する角度変化量:Land.knee.extend

図 2 膝の角度の定義と時間変化の典型的な推移

膝の屈伸と上下動の変化の実測

早速、膝の屈伸変化と身体上下動変化をそれぞれ見てみましょう。

マラソンランナー(市民ランナー)の場合

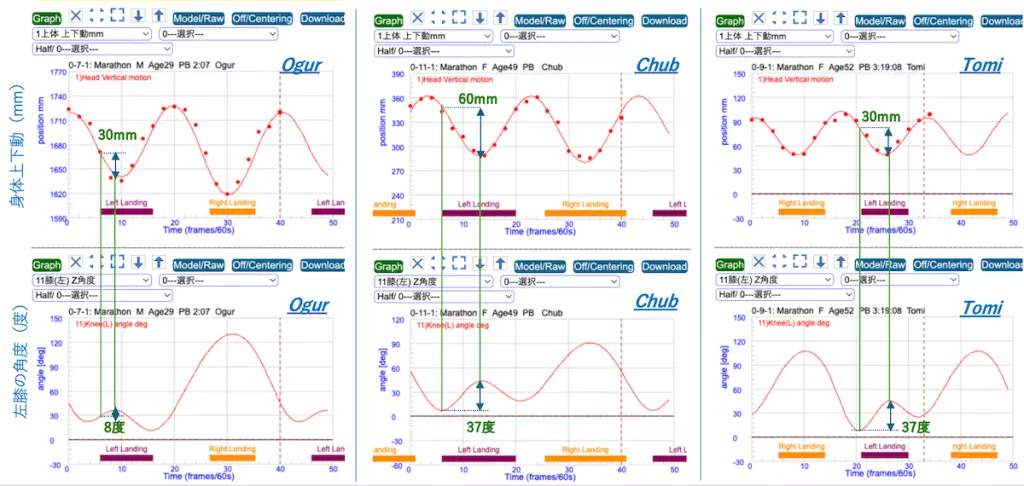

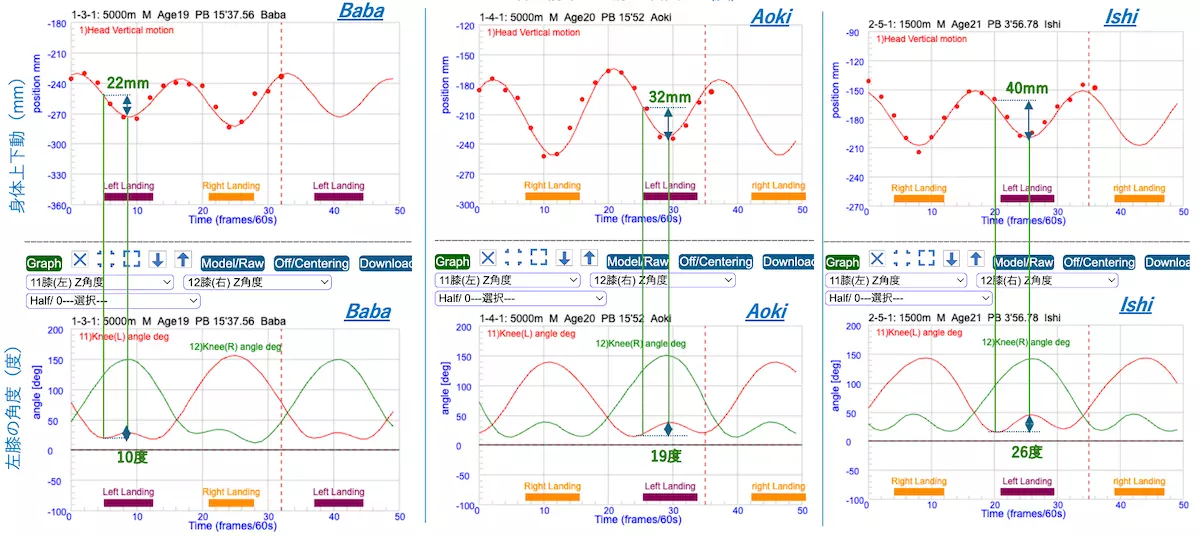

図3−1は3名のマラソンランナーの身体上下動(図の上)と膝の屈伸の時間変化を示しています。

- 着地する(緑の実線が着地開始点)と膝が屈曲し、身体は下降していきます。

この膝が曲がることで着地衝撃を吸収すると考えられます。 - その後、膝の屈曲がある程度続き、屈曲角度はピークに達します(緑線の右側)。

同時に、身体の下降は止まり身体の下降の極所的な最下点になります。

このタイミングは、左右の太腿の角度が揃うフォームになり、着地期間の制動(ブレーキ)から加速に切り替わるという特徴的なタイミングです。 - 以上の理由であれば、身体の下降量と膝の屈曲量が比例しても良さそうですが、3人の結果からは単純にそうとも言えませんでした。

図3−1 マラソンランナー3名における、身体上下動と左膝の角度変化

中長距離(大学生ランナー)の場合

結果からいうと、降下と膝の変化はマラソンランナーとほぼ同じ傾向でした。

また、膝の角度変化量と身体の下降量は3人のサンプルでは正の依存が見られました。

図3−2 中長距離ランナー3名における、身体上下動と膝の角度変化

ここまでのランナーについて、身体下降量と膝角度変化量を表1にまとめてみました。

中長距離では正の傾向がみられますが、全体で見ると例外もあり、膝の曲がり量と下降量の関係に明確な依存性があると言い切れませんでした。

表1 着地時の身体降下量と膝の角度変化(着地から最下点までの変化量)

| ランナー | 着地下降量 | 膝角度変化量 |

|---|---|---|

| マラソン Ogur | 30mm | 8度 |

| マラソン Chub | 60mm | 37度 |

| マラソン Tomi | 30mm | 37度 |

| 中長距離 Baba | 22mm | 10度 |

| 中長距離 Aoki | 32mm | 19度 |

| 中長距離 Ishi | 40mm | 26度 |

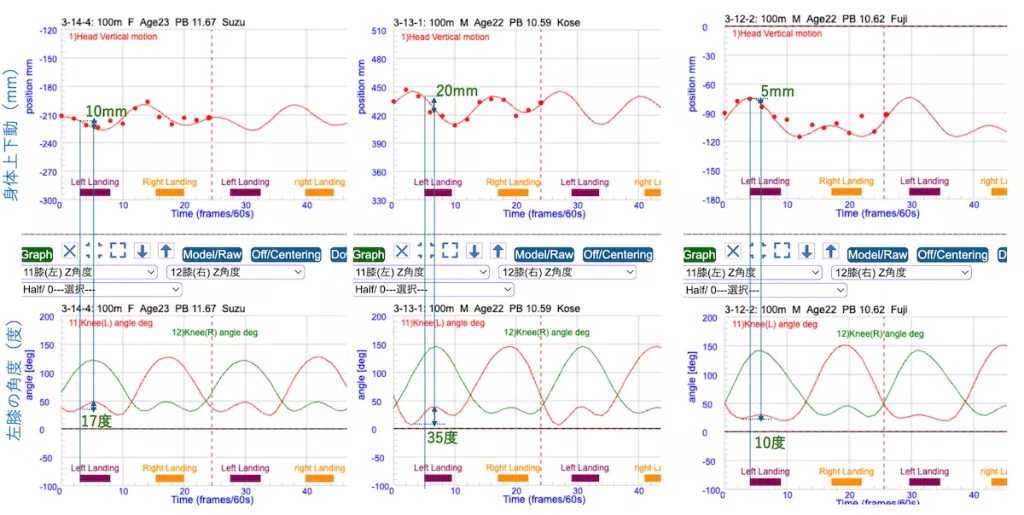

短距離(大学生ランナー)の場合

さらに短距離ランナーについても3名のグラフを示します。

短距離グループでは、マラソンや長中距離と傾向が異なり下記の特徴がありました

上下動が小さい

上下動の下降ピークが膝屈曲のピークが一致しない

3人に共通な傾向はっきりしない(ばらつきなのか傾向なのか不明)

図3−3 短距離ランナー3名における、身体上下動と膝の角度変化

今だけ! (人数限定)自撮りのフォーム解析50%オフで申し込む

高精度3D Motion Capture によるランニングフォーム分析

3D Animation by RealVisionSports

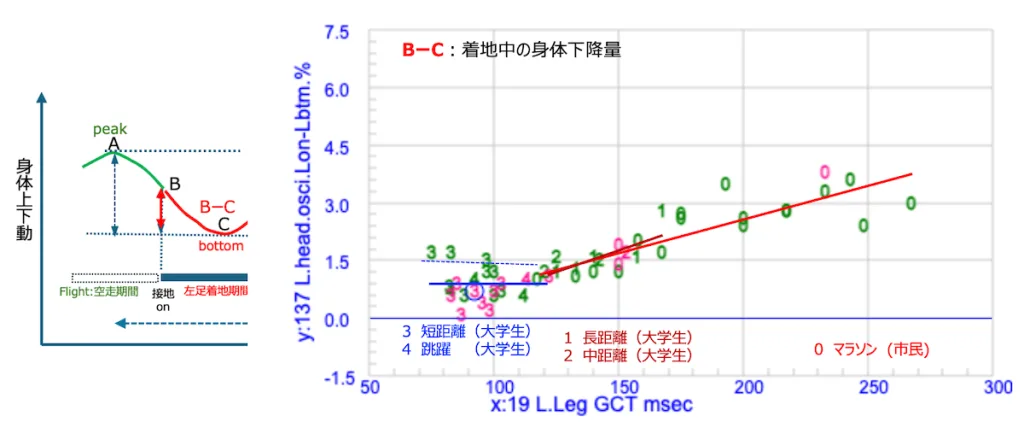

多数のランナーで傾向を評価する

ここまでの各種目グループが3人づつのデータでは、傾向がうまく抽出できませんでした。膝の屈曲以外の要因が個人ごとに影響しているようです。そこで、個人ばらつきがあったとしても多くのランナーで見た時に傾向が無いかを評価していきました。

着地期間前半の膝の屈伸角度と身体の下降量の傾向

着地前半の膝の角度の変動量 BーC: Land.knee.bend

接地から最下位置までの上下動の高さの変動量 B-C:head.osc.Lon-Lbtm

- マラソンランナー:

膝の角度の変化量が大きいほど身体の下降量も大きくなっている。個人差があるとは言え、グループとしては有意な傾向を示しています。

つまり、マラソン(市民ランナー)では膝が大きく曲がる人ほど上下動が大きい傾向があると言えそうです。 - 中長距離と短距離跳躍ランナー:

このグループ内では、下降量が膝の曲り量に依存してない。

マラソンランナー並みに曲がっているのに、身体下降量が大きくないというのは、膝の曲がりが単純に下降量と一致するとは言えないようです。

図4 着地期間の接地から身体が最も下降する地点までの膝の屈曲量と下降量

無料登録で引き続き後半を読むことができます。