膝の屈伸と着地時間に重力も見える化したら、地面からの反発力が見えてきた

身体の上下動の大きいことの理由を膝の屈曲起因として調べると、必ずしもそれが主原因ではなかった(要因1)。

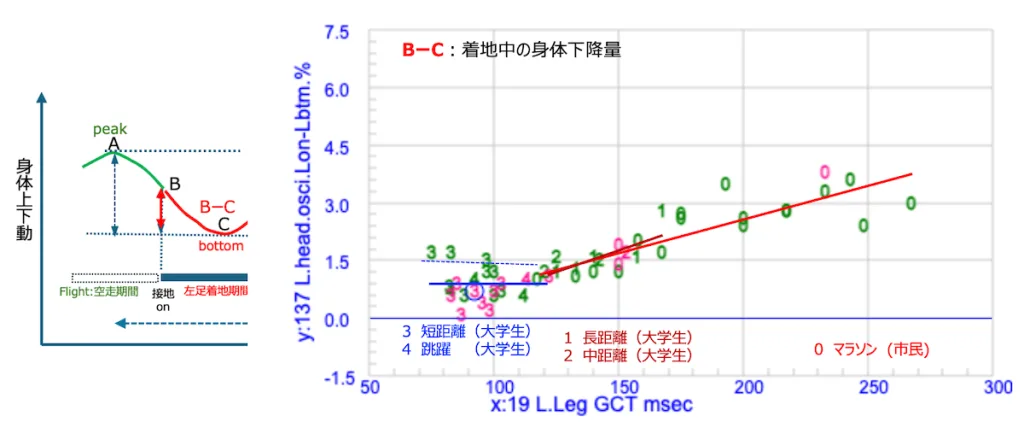

また、走る速度が速いと上下動が小さくなる経験値から、時間に関係する要因を調べると、着地時間の長さと相関が見られた(要因2)。面白いのは、マラソンと中長距離グループだと、着地時間が長いと身体上下動が大きくなる傾向があるのに対し、短距離走グループでは、着地時間に依存しなかった(要因2)。

そこから、今回は重力の影響を改めて見積もることで、身体の下降の仕方に特徴的なことが見えてきて、地面の反発力を使えるフォームかどうかを識別することができそうなことが見出せました。

関連記事もあります

重力の影響の可能性

両足が空中にあるとき(空走期間)、短距離もマラソンも同じ重力で落下します。しかし、高ピッチだったり、着地時間が短いと重力で落下する時間は短いので、落下距離は当然短くなります。つまり、身体の上下動を正確に把握するには重力を考慮する必要がありました。

重力による自由落下とは

重力は、種目やランナーの体重によらず等しく作用するため、空走期間の身体の下降距離(自由落下)は重力加速度g(9.8m/s2)を使って計算できます(図1)。

ランニングにおいて、着地時間は70から300msec程度で、下降する時間はその半分程度なので、自由落下は5mmから100mmぐらいになり、今検討している身体の上下動と同じスケール範囲となりました。

図1 重力による物体の自由落下を表す放物曲線

実測データで重力の影響の有無を確認

試しにマラソン2名、長距離1名、短距離1名のランナー4名の身体上下動に自由落下の放物線を重ねてみました(図2)。なお、空走期間の身体の高さの最高地点を放物線の時刻0秒としています。

赤線:頭部(身体)上下動の実測値

黒点線:自由落下の放物線

A:空走期間中の頭部の最高到達高さ

B:着地の瞬間

G:着地期間の身体が下降している時で、自由落下曲線から外れるタイミング

マラソンのゆっくりしたランナーから100mスプリントの選手まで、空走期間とその後の着地期間の一部が重力による自由落下の方物線が一致していました(図中の赤円囲み)。

さらに、この図で注目すべきは下記の点です。

空走期間だけが重力の自由落下に従って身体は下降していくと思ったら、実際は、着地開始(B)以降も自由落下に従って下降している(Gまで)ことが判明しました。

また、そのBからGまでの間隔も異なっています。

図2 身体上下動(オレンジ線)と自由落下放物曲線(青点線)

上下動と膝の屈曲と重力の影響

マラソン(着地時間が長く速度が遅いランナーの場合)

図3−1に、身体の上下動と膝の屈伸の様子をグラフに示しました。

足が接地したら一般に直ぐに膝が屈曲を始め、膝角度がピークになるところまで曲がる。その途中のGで身体の下降の速度が変化しています。先のマラソンランナーaの左右の変化パターンを、同じグラフに描きました(②と③の経路、②’と③’の経路)。このパターンの違いは次のようなメカニズムと考えます。

②BからGの期間②(着地自由落下領域):

膝は曲がり続けているが、脚を踏ん張って重力に抵抗する力は働かず、自由落下に従って下降

③Gから最下降点の期間③(着地衝撃吸収領域):

膝は(力をいれて)屈曲し続けながら、重力による降下にブレーキをかけて着地衝撃を吸収

図中の②-③と②’-③’の違いについて

②-③ 筋肉の伸展を使った動き:

着地後自由落下②、膝の屈曲の途中で落下に抵抗し着地衝撃を膝が曲がることで吸収します(③の期間)が、大腿四頭筋が伸びながら力をだして(伸張性収縮)、落下に制動をかけてエネルギーを筋肉で消費するので筋肉疲労し易い動作と言えます。

②’-③’ 弾性反発力を貯める動き;

着地後、膝はピーク角度Kp付近まで、大きく屈曲しながら自由落下し(脚の筋肉の力は抜いて)、Gで一気に筋肉を緊張させて(等尺性収縮)降下に急ブレーキをかけています。

この時、落下エネルギーは、脚の腱や硬直させた筋肉を弾性体として吸収し力を貯めておきます。

④身体上昇:

膝を伸展させて(筋肉を収縮させ)身体が上昇するが、②’-③’ を経由した場合は、弾性体の反発力)も加わるので、筋肉の収縮エネルギーの消費をある割合は抑えられていると推定されます。

図3-1 マラソンランナーの身体上下動と膝の屈伸の様子

今だけ! (人数限定)自撮りのフォーム解析50%オフで申し込む

高精度3D Motion Capture によるランニングフォーム分析

3D Animation by RealVisionSports

長距離10000m選手(大学生)の場合

図3−2に示すように基本的なメカニズムは先のマラソンランナーの場合と同じです。

しかし、着地時間GCTが短いことで、③’で貯められる筋肉や腱の弾性反発力が大きくなります。また、膝の屈伸の角速度が当然上がるので、筋肉の出す出力も大きくなります。

先のマラソンランナーの場合よりも、省エネもしつつ、高いパワーの走りとなっています。

図3−2 長距離選手(10000m、大学生)の身体上下動と膝の屈伸の様子

短距離選手(大学生)の場合

短距離では非常に短い着地時間(100m以下)なので、マラソンや中長距離選手とは様子が少し異なりそうです。図3−3に100m短距離の場合を示します。

①と⑤はこれまで通り空走期間で、重力に従った自由落下運動です。③の期間はこれまでの定義に合わないのですが、役割としては先の着地時間内の②③④を含んだ働きをしており、それぞれを分離することが難しいため、代表して③として表しています。

期間③は、着地後直ぐに膝が伸展を始めてますが、本来は身体が上昇するはずの動きなのに、逆に身体が降下し続けています。その結果、脚の筋肉や腱に弾性体としての収縮圧力がかかっていることが特徴です。そして離地のタイミングで一気に反発力として出力(伸長反射)されています。

伸長反射:急激な衝撃で筋肉が伸びる方向に力がかかると、自律反射的に膝や足首(の関節の角度)の筋肉が収縮し、強い反発力を発揮する。

短距離における着地時間と重なる③期間中の身体降下期間は、

・期間①の自由落下エネルギーを弾性体としての脚の筋肉や腱に貯める

・それを着地後半(③の後半)に、一気に反発力として跳躍に使う

いわゆる伸長反射を使って地面反力を利用した走りとなっている

実際の③の変化の形は、ランナーで異なったり、変化量が小さいので測定誤差で形が不安定ですが、基本的な③の役割は上記となります。

図3−3 短距離選手の身体上下動と膝の伸展の様子

次は長距離とスプリントについての同様の解析例に続きます

(続きは無料登録すると読めます)

身体の上下動の着地時間依存性の解釈

下降量の着地時間依存性の解釈

以前のレポートによると、着地時間中に身体が下降する量は、マラソンと超中距離走では着地時間GCTに対して正の依存性があるが、短距離では依存性が無い(図4−1)。

この結果は以下のような解釈ができます。

マラソンと中長距離の着地時間の正依存性の理由(図4−1の選手0、1、2):

図3−1、図3−2において着地時間が長くなると②(接地後の自由落下)、③(制動下降)の期間が長くなるので、その分身体の下降量が増えていくことで簡単に説明できる

短距離の着地時間依存性が無い理由(図4−1の選手3、4):

筋肉の伸展を使った走りでは無く、③の期間で、等尺性伸縮や伸長性収縮により筋肉や腱の弾性体にエネルギーを収縮として貯め、それを弾性反発するので、空走期間の自由落下距離に主に依存するだけなので、その③での降下量は着地時間GCTに依らない。

図4−1 着地時の下降量の着地時間GCT依存性(GCT依存のレポート)

身体上昇量の着地時間依存性の解釈

こんどは、身体の下降が終わり上昇する際の特徴とそのメカニズムを見てみます。

着地時間後半の身体の上昇量(図4−2のC-D)

(要因2の記事でも示した)、マラソンと超中距離走では着地時間GCTに対して強い正の依存性があるが、短距離では上昇そのものが小さい。

マラソンと中長距離では、着地後半の膝の伸展量と着地時間の関係(図4−3右上グラフの左膝の伸展量)から、着地時間が長いと膝の伸展量(ピークから離地までの長さ)が大きくなっていることから、膝が屈曲ピーク後の膝の伸展量で身体の上昇量が大体決まっている(図4−2のC-D)。

図4−2のC-Dの短距離走ではこの成分が非常に小さい。

離地後の身体の上昇量(図4−2のD-A’)

マラソンから短距離までで、GCTが長いほど空走期間(D-A’)の上昇量が小さくなる負の相関となる理由は、弾性体の反発力が上昇エネルギーになっている。その反発力は着地時間が長いと貯められる反発力は小さい。力は加速度なので、同じ高さを短い時間で止めると反発力は大きくなる。

図4−2 着地時の上昇量の着地時間GCT依存性(GCT依存性のレポート)

図4−3 着地後半の膝の伸展量の着地時間GCT依存性

補足:着地脚の膝の伸展量に左右差がある

今回最後の図4−3の右側の上下のグラフをみると、それぞれ左脚と右脚の膝の伸展の着地時間依存性が異なっている。これは、利き脚の違いによるものと推定している。今回は、この左右差を細かく考慮してないので、今後継続して解析する。

まとめ

マラソンと中長距離の場合は、着地の前半は2つのモードがある。

膝を曲げながら衝撃吸収をするか、膝を曲げるが力を抜いてギリギリまで自由落下し急に膝・足首・股関節を固めて剛性を高めて、落下エネルギーを弾性体として脚に蓄積するかの2つの動きがある。

利き脚の関係から、左右の脚でそれぞれ2つの動きを同じランナーがしている場合も多い。

速いランナーほど、膝を固めた走りがおおい。

今だけ! (人数限定)自撮りのフォーム解析50%オフで申し込む

高精度3D Motion Capture によるランニングフォーム分析

3D Animation by RealVisionSports