ランニング中の特定の部位に着目した動きの分析

分析:テーマ編

分析:テーマ編 身体の上下動の要因3ー脚のバネによる反発力

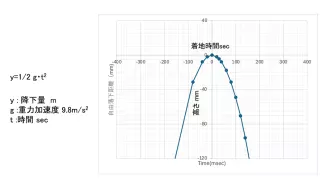

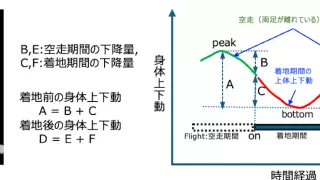

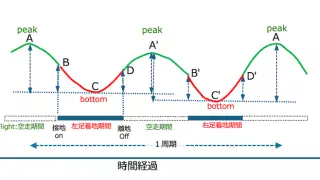

膝の屈伸と着地時間に重力も見える化したら、地面からの反発力が見えてきた 身体の上下動の大きいことの理由を膝の屈曲起因として調べると、必ずしもそれが主原因ではなかった(要因1)。また、走る速度が速いと上下動が小さくなる経験値から、時間に関係する要因を調べると、着地時間の長さと相関が見られた(要因2)。面白いのは、マラソンと中長距離グループだと、着地時間が長いと身体上下動が大きくなる傾向があるのに対し、短距離走グループでは、着地時間に依存しなかった(要因2)。そこから、今回は重力の影響を改めて見積もることで、身体の下降の仕方に特徴的なことが見えてきて、地面の反発力を使えるフォームかどうかを識別することができそうなことが見出せました。 関連記事もあります 要因1 膝の屈伸 要因2 着地時間 要因3 本記事先頭へ 重力の影響の可能性 両足が空中にあるとき(空走期間)、短距離もマラソンも同じ重力で落下します。しかし、高ピッチだったり、着地時間が短いと重力で落下する時間は短いので、落下距離は当然短くなります。つまり、身体の上下動を正確に把握するには重力を考慮する必要がありました。 重力による自由落...

分析:テーマ編

分析:テーマ編 身体の上下動の要因2ー着地時間

走ると上下動するのは何故?という疑問 走ると身体が上下動しますが、マラソンなどでは特に上下動は少ない方が良いと言われます。でも、TV中継に映るトップのマラソンランナーでも、ケニア勢は上下動が大きい選手も多い気がする。短距離走ではストライドが無茶苦茶長いのに、上下動が少ない、ということも知ってます。 ところで、速く走るには、ピッチを多くするか、ストライドを長くすることしかないですよね。そして、ストライドを伸ばすには、長く空中を跳ばないといけないのでは、という疑問はありませんでしたか。例えば、こんなふうに。 「脚の長さは決まっている。ストライドを伸ばすんだから、空中に長く滞在しなけらばならない。だから、ある程度上に高く跳ばなければストライドは広げられない」「でも、速く走れるランナーを見ると、上下動は大きくないし、マラソンなどでは上下動は少ない方が良いと言うのも聞いたことがあるが、、、、」 すでにランニングに詳しい方なら確かな知見を持っているかも知れませんが、なかなか世の中にそこを語ってくれる人を見かけないし、実験データがあるだろうとは思いますが、そんなデータにたどり着くことができませんでし...

分析:テーマ編

分析:テーマ編 身体の上下動の要因1ー 膝の屈曲

膝の曲げ過ぎると、身体の上下動は大きくなるのか? マラソンにおいて、「腰が落ちたフォーム」や、「高く跳ねるフォームは、前に進むエネルギーにならないから良くない」、と言われることがあります。 そもそも、腰が落ちてるってどんなフォームなの?じゃあ、どうすればそうならいの? 「着地で膝が大きく曲がるから、腰が落ちるんだ。だから、膝は曲げ過ぎないで。」「着地衝撃を地面からの反発力として使うためにも、膝はあまり曲げないで、着地は身体の真下に近いところにしてね」「膝を曲げて、脚の筋力で蹴って(ストライドを稼ごうと)高く飛ぶのは、筋肉疲労の原因となるよ」 などなど、身体の上下動と膝の曲がり具合に関して色々言われますが、本当はどうなのでしょうか。いろんなパラメータを検討した結果、膝の屈伸(本記事で述べる要因1)、着地時間(要因2)、身体の下降の仕方(要因3)に絞って検討した結果を紹介していきます。 技術論文調になって読みにくいですがお付き合いください(急ぐ方は本記事の最後尾のまとめを参照ください)。また、続編記事が2件あります。 本記事先頭へ 要因2 着地時間 要因 3重力落下 身体上下動と膝の屈伸角...

分析:テーマ編

分析:テーマ編 地面の反発力を感じるフォームの試行

マラソン中継でのフォームに対する素朴な疑問があった 私はランニングを習慣化し始めた最初の10年間ほど、ヒール着地が強く足音がペタペタ鳴っていました。そのフォームでは、地面の反発力を感じることも無く、足音の大きさも気になり、当時流行ったフォアフットにしようとやってみました。しかし上手くいかず故障直前になりました。また、前傾姿勢も試しましたが、とにかく疲れる。それ以外にも色々なドリルにも手を出し故障をしましたが、とにかく、フォームを修正したいと思っていました。 「何故上手くいかない、どうすればいいのか」という個人的な疑問から走り方を物理的に考えたり自分の身体を使った実験を繰り返しました。そして、とうとう地面の反発力を感じられる様になりました。そのきっかけとなる実験的な走り方を紹介します。その結果、体重が腰に乗っかって走る感覚や、重心の真下に着地するという感覚も今でははっきり掴めて、フラット着地に自然に変化しました。 昔、前傾姿勢でないと前に進まないと言われていました(と言っていると勝手に思っていたのか?)。でも、マラソン中継を見ていて、トップ集団ですら上半身が前傾してる選手も真っ直ぐ立った...

分析:テーマ編

分析:テーマ編 マラソンにおけるピッチとストライドの傾向

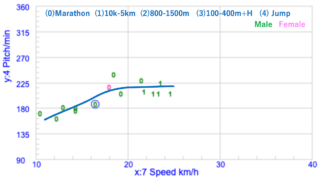

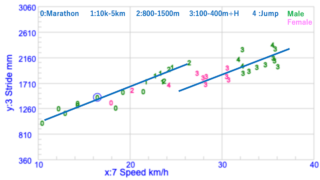

陸上トラック競技の長距離選手が、駅伝やハーフやフルマラソンを走ることは多いので、フルマラソンにしても走り方の基本は、「省エネでより速いフォーム」という目指すところは一応同じと考えていいと思います。実際、本やメディアに登場するトレーナは、市民ランナーに向かって現役の陸上選手のようなフォームに暗に近づけようとする指摘で溢れています。体力も筋力も劣る(しかも多くの場合体重も重い、何より年齢が大分上)市民ランナーにとっての理想フォームが、若い現役の陸上選手と同じかどうかは一旦おいて、参考になる共通点もあるはず。そのヒントを探るために両者をおおまかに比較してみました。また、マラソン選手のトッププロの走りとも比較してみました。(このページで使用したグラフは、ここの<フォーム指標を他ランナーと比較する>のグラフで非会員でも試せます。興味持っていただければ会員登録(無料/有料)もお願いします) スピードとピッチ マラソンランナーで速いランナーはピッチも速くなる傾向ですが、20km/h当たりで、陸上長距離選手と同等のピッチに達して居ます。そして、陸上選手のグループは速度が速くても、ピッチは必ずしも上がっ...

分析:テーマ編

分析:テーマ編 スピードと着地時間

着地のとき、足で地面を蹴って上方や前に進む推進力を得ていますが、地面との接地時間GCT(Ground Contact Time)は短い方が、大きな力を得られます。ここでは、種目を通して接地時間とピッチなどの関係を調べてみました。 Summary スピードが速い種目の方が、接地時間が短い傾向がある。 マラソンランナーの走力・スピードにばらつきがあるため、スピードと接地時間との関係性も幅を持つが、速度が速くなると接地時間は約140msec前後に収束する マラソンでは、 スピードと接地時間 グラフ1から、マラソン走から短距離走と速度が上がるに連れて、接地時間GCTは短くなっています。マラソンのグループとそれ以外では乗っている関係曲線は異なっています。 補足:マラソンが一般市民ランナー中心(一部プロ選手)のデータであるのに対し、短中長距離走は現役の大学陸上選手であり、走力がある程度の範囲にまとまっているため、グルーピングすることで集団差として出ている可能性も高い。現役プロのマラソン選手を多く評価してみたいところです。 マラソンはランナーのレベルに幅があるため、同じスピードでもGTCに幅がありま...

分析:テーマ編

分析:テーマ編 ストライドとピッチがスピードに及ぼす影響

スピードはストライドとピッチの掛け算で決まります。そこで、実際にスピードをとストライドとピッチに分けて、その関係を短距離走からマラソンまでの異なる速さごとにグループ分けして調べてみました。その結果、下記のことがわかってきました。 マラソン走では、スピードが上がるときはストライドとピッチが共に増えていく。但し、個人差が大きい。 中長距離走では、多くのランナーが、ピッチは200超えたあたりで一定となり、速いランナーはストライドが広いことが主な理由であった。 短距離走では、ストライドとピッチ共に、中長距離走よりも高いレベルにあるが、両指標はトレードオフの関係にある。又、ピッチに男女差はなく、ストライドが女子では男子より短いことが男女の速度差となっている 今回得られた結果は、集団としての傾向ですので個人差を考慮していませんが、グループ内の分布の点ひつつひとつが選手個人であるため、特定の個人に着目してみると弱みと強みが定量的に明確化されます。特に、団体としての専用の分布グラフを作成すれば、選手個々にとってトレーニングの方向性が定量的に明確になります。この手法は、個人はもちろん競技団体の指導者にと...

分析:テーマ編

分析:テーマ編 テーマ分析:体の上下動と膝の屈曲、そしてブレーキと加速の関係

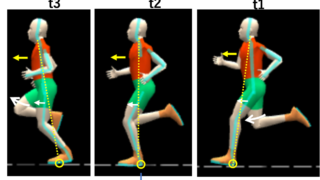

走った時の上下動は、空中での放物運動以外には、着地衝撃を吸収するための膝の屈伸が影響している。膝の屈曲が極大になるタイミングは、遊脚が支持脚を追い越す瞬間である。その前後でブレーキと加速期間が分かれている

分析:テーマ編

分析:テーマ編 肩の回転

肩の回転

分析:テーマ編

分析:テーマ編 分析/着地/着地タイプの走行速度への影響(陸上長距離)

着地における接地のタイプ解析 地面に最初に接地する足の部位に応じて、forefoot(つま先着地)、flat(フラット着地)、heel (かかと着地)に大別されている。実際はその中間もあるし、人により左右の足で差があることも多い。 また、マラソンの速度においては、経験上レースペースよりも速く走ろうとすると、歩幅を広くなり、それ起因でヒール着地が強くなったりする。また、ウォームアップ不足で体が固いと、ヒール着地になりやすい。 このように、着地はその時の条件により多少変化するようである。 fore fore jouchi-19 flat flat jouchi-16 heel heel jouchi-23 着地の良し悪しの検証 heel着地はブレーキになるから良くないと言われるが、ここでは実際に本当かどうか気になっていたので、大学陸上部の現役選手(上智大生、慶応大生)のフォームデータを解析した。 その結果、ランニングの速度の変化の模様が、個人差よりも着地足の違いでグルーピングされることが分かってきた。 (1)速度の変化と着地の様子 (大学陸上部選手 中長距離(800m〜3000m)+箱根駅...