走ると上下動するのは何故?という疑問

走ると身体が上下動しますが、マラソンなどでは特に上下動は少ない方が良いと言われます。

でも、TV中継に映るトップのマラソンランナーでも、ケニア勢は上下動が大きい選手も多い気がする。短距離走ではストライドが無茶苦茶長いのに、上下動が少ない、ということも知ってます。

ところで、速く走るには、ピッチを多くするか、ストライドを長くすることしかないですよね。

そして、ストライドを伸ばすには、長く空中を跳ばないといけないのでは、という疑問はありませんでしたか。例えば、こんなふうに。

「脚の長さは決まっている。

ストライドを伸ばすんだから、空中に長く滞在しなけらばならない。

だから、ある程度上に高く跳ばなければストライドは広げられない」

「でも、速く走れるランナーを見ると、上下動は大きくないし、

マラソンなどでは上下動は少ない方が良いと言うのも聞いたことがあるが、、、、」

すでにランニングに詳しい方なら確かな知見を持っているかも知れませんが、なかなか世の中にそこを語ってくれる人を見かけないし、実験データがあるだろうとは思いますが、そんなデータにたどり着くことができませんでした。

そこで、今回我々は、「ランニング中の上下動の起きる要因」を調べるため、マラソンからスプリントの選手までのデータを解析してみました。

膝の屈曲の影響(要因1)、着地時間の影響(本記事)、重力の影響(要因3)の3つを調べることで、ある程度理屈がわかりました! 本記事では着地時間について解析した結果を紹介します。

上下動に影響するスピードは要因になっているか

全体的には、スピードが速くなると上下動は減っていく傾向

我々は上下動の大きさと走る速度について、経験として次のような知見、印象を持っています。

「走る速度が速いほど(マラソンより、中距離、スプリントの順に)、身体の上下動は減る」

では、まずこのことに関してデータで確認してみましょう。

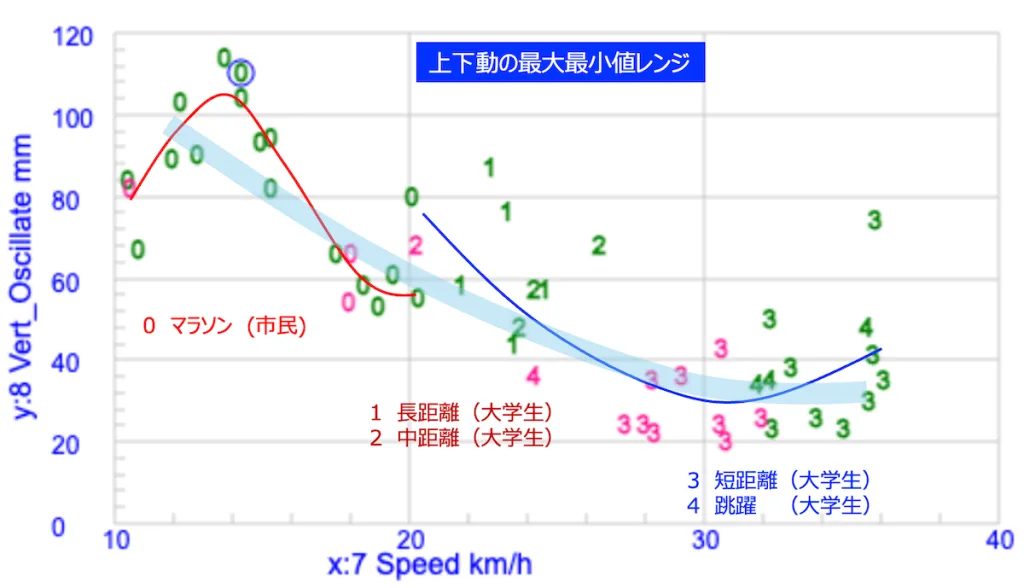

図1は、身体の上下動(頭部の位置の最も低い位置と最も高い位置の差)とランニング速度を前種目のランナーをグラフにプロットしてみました。

種目全体を横断してみると、速度が上がるにつれて上下動は確かに少ない傾向がありますね。以前から持っている印象がこのようなものだと思います。

でも同時に、同種目グループの内では、「速度が増加すると上下動が減るとは言えない結果」になってます。

そもそも、「速度が速くなると何故上下動が減るのか」が、一番気になりますね。

図1 上体の上下動と走る速度

上下動を空走期間と着地期間で分けて解析したら、面白い結果になった

「速度」と似た指標、例えばストライド・ピッチ・着地時間などについて、上下動と関係するかどうか調べた結果、「着地時間」が「速度」よりも明らかに強い相関関係を示しました。

そこでさらに、「上下動」を着地のタイミングごとに分離したところ、「着地時間」との間により強い相関関係が見えて来ました。

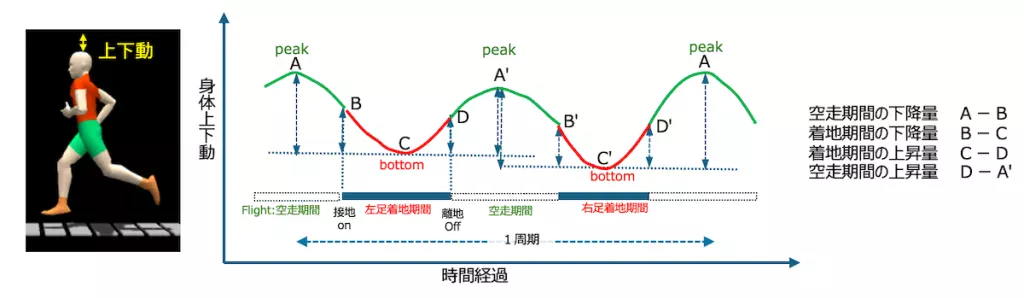

身体上下動を4つの領域に分類:

上下動を着地期間と両足が空中に浮かんでいる空走期間に分け、さらに特徴ある4つのポイント、4つの領域に分けて、それぞれ図2のように定義します。

A:空走期間のピーク高さ、B:接地瞬間の高さ、C:最下降時の高さ、D:離地時の高さ

A’B’C’D’:もう一方の脚の着地に関するもの

A-B:空走期間の下降量

B-C:着地期間の下降量

C-D:着地期間の上昇量

D-A’:空走期間の上昇量

図2 頭部・上体の上下動の時間変化と空走/着地期間における上下動の分類

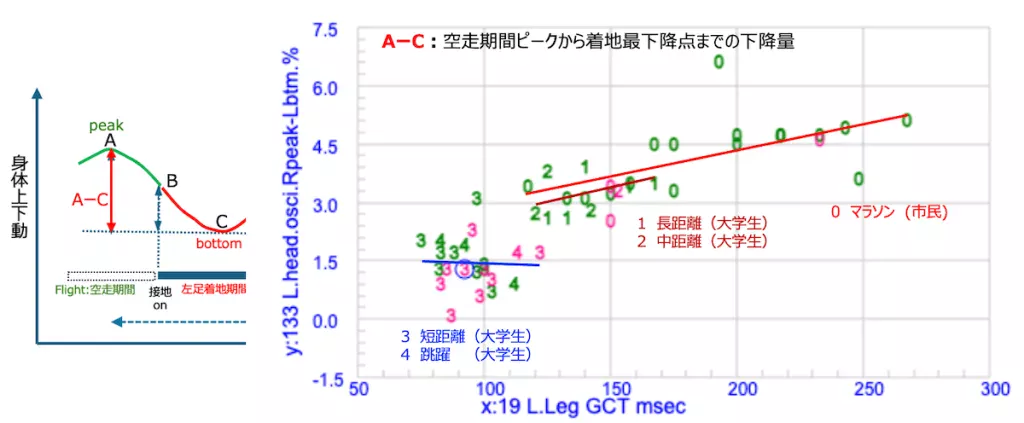

下降量(A-C)の着地時間依存正

最初に下降量について示します。

見た目での上下動の大きさは、空中で最も高い位置から最も低い位置までの高さ変動になり、下降量(A-C)で代表されます。左脚着地時のこの下降量と、左脚の着地時間とをプロットしたものが図3です。個人ばらつきはあるものの、種目グループごとに明確な傾向が見られました。

- マラソン(市民ランナー):

着地時間が長くなると下降量が大きくなる明確な正の傾向 - 中長距離(大学生):

着地時間が長くなると下降量が大きくなる明確な正の傾向 - 短距離・跳躍スプリント(大学生):

個人差ばらつきが大きいことと、下降量と着地時間に優位な関係は見られない

図3 空走期間中のピークから着地最下点までの下降量 A-C

関連記事が2件あります。

本記事の続き(空走期間と着地期間の成分に分けて分析した結果)は無料会員登録すると読めます。

今だけ! (人数限定)自撮りのフォーム解析50%オフで申し込む

高精度3D Motion Capture によるランニングフォーム分析

3D Animation by RealVisionSports

空走期間と着地期間に分離して降下量を評価

次に、下降量を空走期間中の成分(A-B)と着地期間中の成分(B-C)に分けて、同様に着地時間との依存性を見たものが、図4、図5になります。とても興味深い結果です。

図4(AーB):空走期間の着地するまでの下降量

- マラソン(市民ランナー):

非常にゆるい負の依存性 - 中長距離(大学生):

ゆるい負の依存性 - 短距離・跳躍スプリント(大学生):

依存性無し

図4 A-B 空走期間中のピークから足が地面に設置するまでの降下量

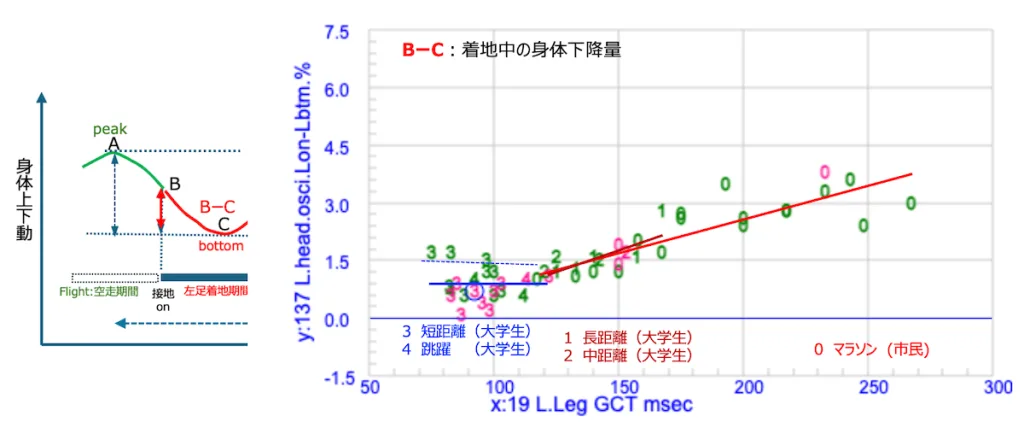

図5(BーC):着地期間の下降量

- マラソン(市民ランナー):

着地時間が長いと下降量も大きい(正の依存性) - 中長距離(大学生):

着地時間が長いと下降量も大きい(正の依存性)。マラソンの依存直線に重なる - 短距離・跳躍スプリント(大学生):

着地時間依存無し

図5 B-C 接地してから身体が最下降点に達するまでの下降量

上昇量の着地時間や空走期間との関係

同様に今度は、着地後期からの身体の上昇量についても同じように着地時間依存性を評価しました。

図6にまとめて図示しました。

図6 C-D:着地後半の上昇量

結論からいうと、下降量の場合とほぼ同等の結果が得られました。

- マラソン(市民ランナー):

着地時間が長いと上昇量も大きい(正の依存性) - 中長距離(大学生):

正の緩い依存性があり、ほぼマラソングループと同じライン上に重なる - 短距離・跳躍スプリント(大学生):

着地時間依存が無く、上昇量そのものが非常に小さい(無駄に上方向に飛ばない)

図6 D-A’:離地後の空走期間の上昇量

- マラソン(市民ランナー):

着地時間が長いと上昇量が緩く減少(弱い負の依存性)

これが、空走期間の下降の傾向(図5)と一致しているが、これは上昇で到達した高さから下降が始まることで妥当な結果。 - 中長距離(大学生):

マラソンと同じ傾向 - 短距離・跳躍スプリント(大学生):

着地時間が長いと上昇量が減少(強い負の依存性)。

図6 着地期間の最下降位置からの上昇量のGCT依存

身体上下動の着地時間依存性のまとめ

ここまでの結果を表1にまとめました。

- マラソンと中長距離では、着地期間内では、身体下降量や上昇量が着地時間に対し正の依存性を持つ。しかし、短距離で見られない。

- 空走期間内の下降量と上昇量は、着地時間と負の依存性を持つ

表1 上下動の大きさの着地時間GCT相関のまとめ(%は伸長に対する比率)

| 着地時間GCT依存 | マラソン | 中長距離 | 短距離・跳躍 |

| 空走時下降量 (1) A – B | 依存無 平均 1.8 % | 弱い負依存 1.5 % | 依存無 0.4 % |

| 着地時下降量 B – C | 正の依存 | 正の依存 | 依存無 1% |

| 着地時上昇量 C – D | 正の依存 | 正の依存 | 依存無 0.2 % |

| 空走時上昇量 D – A’ | 弱い負依存 1.2 % | 弱い負依存 1.5 % | 負の依存 |

着地時間に依存性があるのは分かりましたが、どのようなメカニズムなのかまだ分かりませんでした。

重力の影響を考慮して分析しました(要因3)。

今だけ! (人数限定)自撮りのフォーム解析50%オフで申し込む

高精度3D Motion Capture によるランニングフォーム分析

3D Animation by RealVisionSports