マラソン中継でのフォームに対する素朴な疑問があった

私はランニングを習慣化し始めた最初の10年間ほど、ヒール着地が強く足音がペタペタ鳴っていました。そのフォームでは、地面の反発力を感じることも無く、足音の大きさも気になり、当時流行ったフォアフットにしようとやってみました。しかし上手くいかず故障直前になりました。また、前傾姿勢も試しましたが、とにかく疲れる。それ以外にも色々なドリルにも手を出し故障をしましたが、とにかく、フォームを修正したいと思っていました。

「何故上手くいかない、どうすればいいのか」という個人的な疑問から走り方を物理的に考えたり自分の身体を使った実験を繰り返しました。

そして、とうとう地面の反発力を感じられる様になりました。そのきっかけとなる実験的な走り方を紹介します。その結果、体重が腰に乗っかって走る感覚や、重心の真下に着地するという感覚も今でははっきり掴めて、フラット着地に自然に変化しました。

昔、前傾姿勢でないと前に進まないと言われていました(と言っていると勝手に思っていたのか?)。

でも、マラソン中継を見ていて、トップ集団ですら上半身が前傾してる選手も真っ直ぐ立ったままの選手も、同じスピードですっごい速さで走っています。

自分は、はるかに遅い速度で走るのに・・・・、「前傾が大事だ」といろんな本や有名人が言う。

これがずうっと不思議でした。加えて、骨盤の前傾の話になると、一層混乱しました。

そこで、地面の反発力を得るとか上体を骨盤に乗せるとは走る為にどういう意味を持つのか、物理的な意味を考えてみました。

具体的な実験試走方法は最後に書いてあります。あくまで個人的な一手法ですが参考になれば幸いです。

今だけ! (人数限定)自撮りのフォーム解析50%オフで申し込む

高精度3D Motion Capture によるランニングフォーム分析

3D Animation by RealVisionSports

上下動に関して最新の技術解析記事をアップしています。(2025.9.15)

身体の上下動の要因1ー膝の屈曲

身体の上下動とその要因2ー着地時間

身体の上下動の要因3ー重力の影響

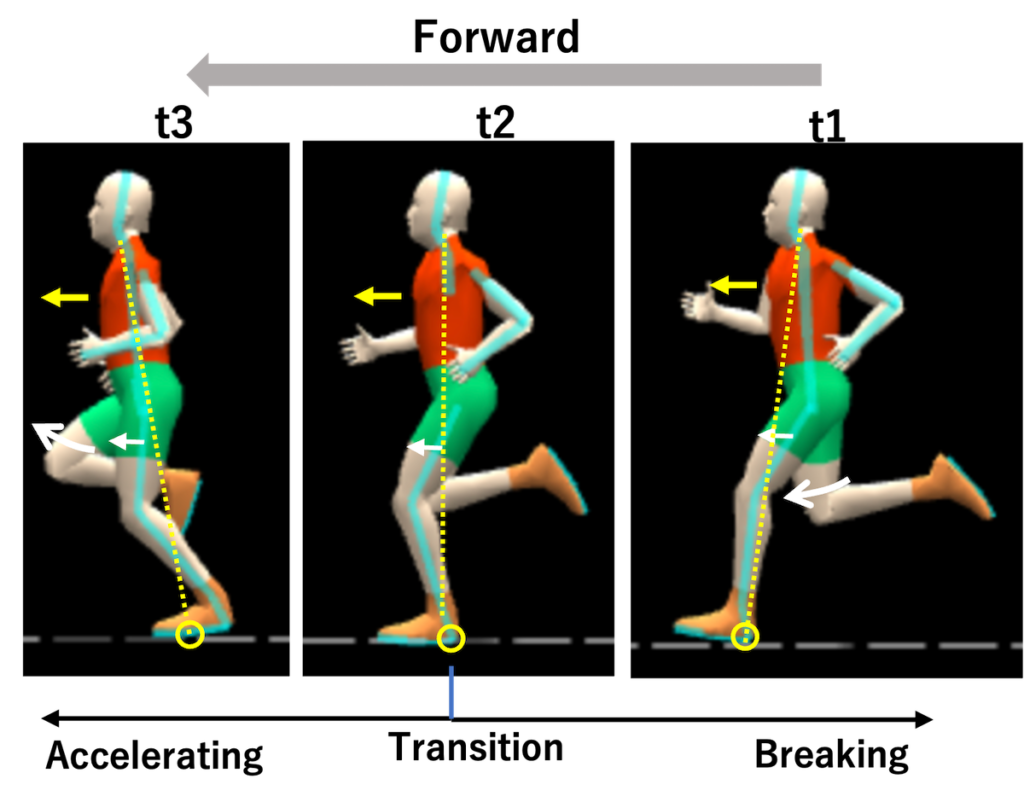

着地時の地面反発力のブレーキと加速

着地の姿勢がどの時に力が得られるのかを考えるため、まずは床反力の意味からみてみます。

着地期間中に地面から受ける反発力の水平方向の成分は、前半がブレーキで後半が加速となります。(テーマ分析:体の上下動と膝の屈曲、そしてブレーキと加速の関係)

図中のt1:ブレーキング期間

地面に接地した支持脚は地面からブレーキを受け、その減速の力で後方にある遊脚は片側支点の慣性物体のように、股関節を支点に前方に弧を描くように振られる。(言い回しが複雑になりました)

図中のt2:ブレーキから加速への切り替わる遷移点

遊脚の大腿が後方から支持脚に追いつき、両方の大腿が揃い、同じ角度に並ぶ瞬間。

図中のt3:地面を押して推進力をもらう加速期間

上体が前に進むので、3点を結ぶ線は自然に前傾が強くなります。そのため、この期間では地面を強く下後方に押せば、反動を使って遊脚をより前方に振り出す力や、体全体を斜め前方に送り出すことができます。実はt3期間では、それほど上半身の姿勢が前傾でなくても、力学的には全体の直線が前傾であるため、前に進む力は得られるということです。マラソンのレース中継で上半身の姿勢が立ったまま走ってるトップ選手が何人もいるのは、この理由だと思います。

但し力学的な効率で言うなら、

上半身、股関節、支持足の支点が一直線に並び、かためた脚と固めた上半身で地面を短時間で押す(接地時間を減らす)といい。

着地の後半は、踵が浮き上がってることもあり、力を意識し過ぎるとふくらはぎに疲労が溜まる走りになる。

今だけ! (人数限定)自撮りのフォーム解析50%オフで申し込む

高精度3D Motion Capture によるランニングフォーム分析

3D Animation by RealVisionSports

上下動に関して最新の技術解析記事をアップしています。(2025.9.15)

身体の上下動の要因1ー膝の屈曲

身体の上下動とその要因2ー着地時間

身体の上下動の要因3ー重力の影響

地面の反発力を得る具体的な方法

地面の力をもらうには

- 頭部含む上半身(の重心)と、脚の一方の端の股関節と、地面側の足の接地点(着地部位が変化するので、例えば踝)が直線上にあること(またはその状態が時間的に長いこと)

- 上半身は腹圧や体幹で固め、脚も膝は適度な範囲の屈伸で硬めのゴムのような弾性体の状態

- また、先の図のTransitionと書いた遷移点においては、直線性に加え、その直線が前傾していると、遷移点から直ぐに力を入れられるので、地面からの反発力を長い期間有効に使える。

着地後直ぐに来る、遷移点で3の姿勢が作れていれば、上半身が腰に乗った姿勢となり、地面からの反発力を股関節の大転子と腰、肩や首にガツンと衝撃がくる。ウェストの力(実際は腹圧をかけ続ける)が抜けていたり、腰折れで上半身の前傾が強すぎると、反発力を腰で吸収してしまうので、試してみてください。

いい姿勢を見つける方法の図解

上体だけ前傾してもいいところは見つけにくい

上半身を保ったまま、大腿の角度だけ変更すると、直線となるところを探せる。

遷移点において、大腿(Thigh)の角度を-30度から-20度に変化させると(膝の角度と上体角度は不変)、支持足の接地位置は手前になり肩と結ぶ直線上に股関節(大転子)が移動してくる。

図のΔは、踝と大転子の水平距離を示している。最適値は10cmほど前後に動かすどこかにある。

大腿の角度だけ変えるのは、実はお腹を前に出すことで大腿は上げにくい方向に可動域が変化してくれる。脚振りは積極的に変えず、お腹の位置変更に任せ自然にすると、勝手に体の重心真下に着地する方向に動いてくれる。(表現が難しいので、試してみてください)

**** 有料の閲覧会員になれば、全てのランナーのアニメーションを見れます。****

今だけ! (人数限定)自撮りのフォーム解析50%オフで申し込む

高精度3D Motion Capture によるランニングフォーム分析

3D Animation by RealVisionSports

上下動に関して最新の技術解析記事をアップしています。(2025.9.15)

身体の上下動の要因1ー膝の屈曲

身体の上下動とその要因2ー着地時間

身体の上下動の要因3ー重力の影響

実際に走って、体で感じる 地面の反発力を感じるフォームの試行

スタッフが実際に試して、体重が骨盤に掛かり、地面の反発力ってこれか!と感じた実験的な走り方を説明します。(イラストなどでわかり易くして行きますが、暫しこれで我慢し絵ください)

- やや前傾姿勢(胸を適度に張り、骨盤は中立か無理ない程度の前傾)

- ジョグよりは速い速度で走りながら、お腹の(へその数cm上)位置を前後に変える(例えば前に2、3cm出す)

- 骨盤の傾きは中立からやや前傾ぐらいで保持

- お腹だけ前後に変えることで、股関節の位置と大腿の振り角度もそれに応じて自然に変化する。

- 大腿角は上がりにくい(膝が上がりにくい)→着地位置が重心の真下に近ずく方向

- 膝から下はなるべく脱力する →踵でないフラットな着地に変化

- 上半身が骨盤に乗っかるかどうかを体感でチェックする

股関節(大転子)と胴体や首や頭にも地面の振動が伝わる - 以上を2のスピードとお腹の位置を条件振りのように多数変化させて、3で体重のかかり方を体感できる条件を見つけるまで、何度も条件を変えてみる。

最初は、ピンポイントでしか条件が得られなくても、一度体感すれば、いろんな速度と腰の位置でも、体重の乗ったフォームを作ることができるようになる。

補足:着地で体重が乗る感覚が得られるフォームは、大腿があげにくく、踵着地にしようとしてもやりにくく感じる。

もし、踵着地がまだできてしまう場合は、大腿があげ易くなっているので、骨盤が後傾している可能性があります。もう少し前傾にして試してください。

今だけ! (人数限定)自撮りのフォーム解析50%オフで申し込む

高精度3D Motion Capture によるランニングフォーム分析

3D Animation by RealVisionSports

上下動に関して最新の技術解析記事をアップしています。(2025.9.15)

身体の上下動の要因1ー膝の屈曲

身体の上下動とその要因2ー着地時間

身体の上下動の要因3ー重力の影響