リアルビジョンスポーツのフォーム解析は、一人ひとりのフォームの特徴とその要因を科学的データをベースに明らかにすること、および解りやすく伝えることを主眼にしています。

概要

リアルビジョンスポーツのフォーム評価方法は、マラソンからスプリント走までのフォーム指標を多く抽出し、生体力学的な知見も加味し比較検討することでランニングモデルを構築していっています。

その知見をもとに、個々のランナーのデータを解析し特徴の抽出を行っています。

視覚的に分かり易く

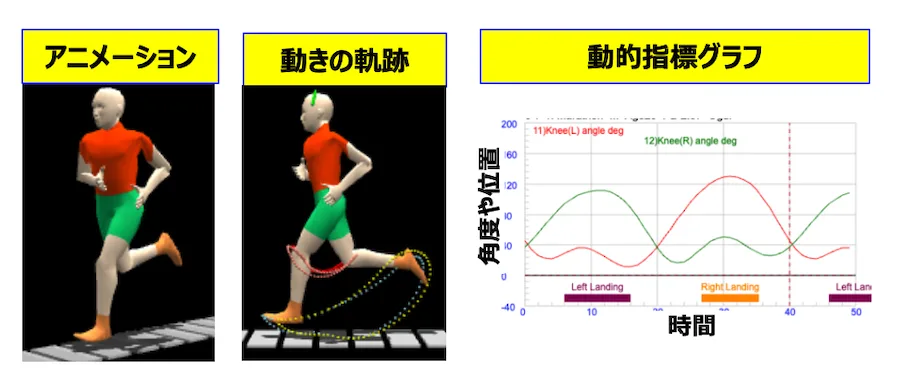

- アニメーションだから動きが直感的にイメージできる

3次元アニメーションは、実際の動きを把握するにはビデオなどよりも圧倒的に優れています。

自由視点で、スロー再生や停止したり何度でも繰り返し観ることで、そのランナーの特徴的な動きを頭の中でイメージとして認識することができます。 - 関節位置の時間変化の軌跡表示は足振りの左右差含め特徴が明確になる

数値データよりも直感的にフォームの特徴に気づくことができます。 - 動的指標は、身体の各部の動きを角度や位置の時間変化としてグラフ化

図1 ランニングフォームが視覚的に分かり易い表現

フォームの特徴を定量的に理解する

ストライド、スピード、ピッチなどの他、前述の動的指標の中で動きを特徴づける様々な値を静的指標と呼ぶことにしています。そこから明らかになった走る動作メカニズムに基づき個々のランナーの特徴を評価します。

- 指標からわかる走る動作のメカニズム:

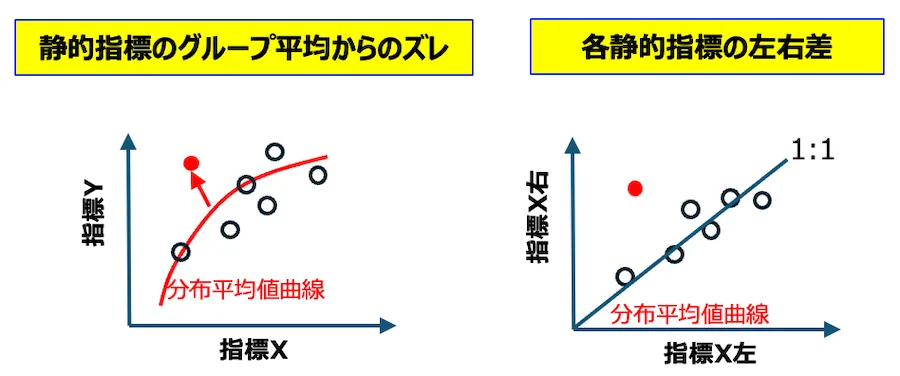

多くのランナーのフォームの指標を統計的に解析すると、走る動作に共通の傾向(図の分布平均値曲線)が見えてきます。 - 個々のランナーのフォームの特徴(個性)1:

その指標の平均値からのズレが、そのランナーのフォームの特徴になります。 - 個々のランナーのフォームの特徴(個性)2:

人は利き手、利き脚があるため、多くのランナーの動作にも左右差が存在しています。同一の指標項目の左右差を評価することで、フォームの特徴をより正確に捉えられます。

図2 個々のフォームの特徴は、Gp平均からのズレや左右差で表す

具体的な評価指標

ランニングのフォーム評価に使用する主な指標を説明します。以下に上げた指標を個々のランナーについて指標のGp平均からのズレ量と左右差を評価していきます。

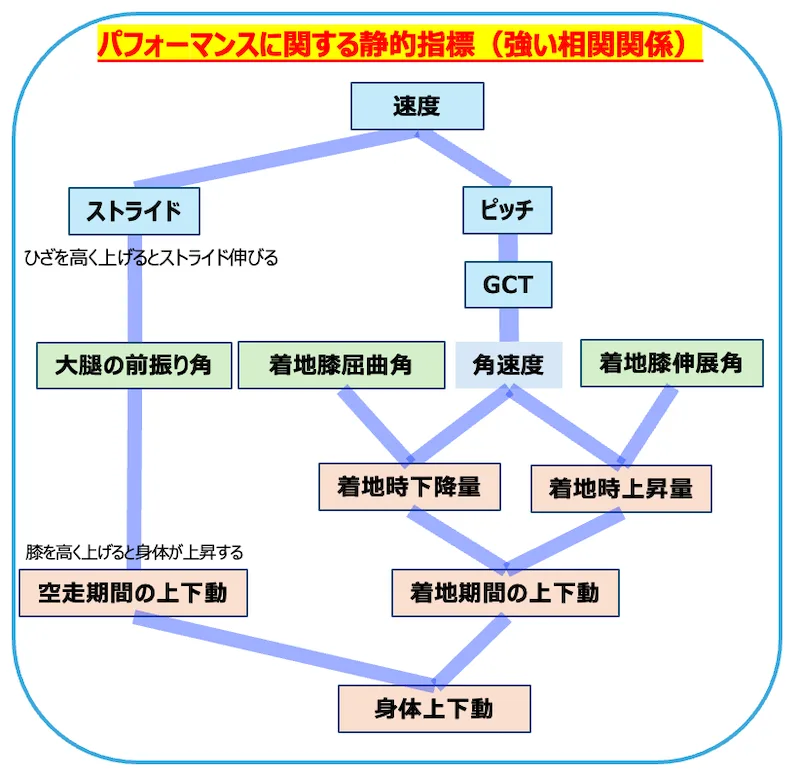

スピードと身体上下動に関わる静的指標

スピードはピッチとストライドの掛け算で決まります。速度は、地面の反発力をいかに無駄なく前方の推進力に変えられるかが大事です。その点、身体の上下動はエネルギーの無駄使いであるため、小さい方が良いと考えられます。スピードは、ストライド、ピッチ、着地時間(GCT)、脚の振り方が強い相関がみられます。それらの依存関係は図のようになっています。詳しくは後述します。

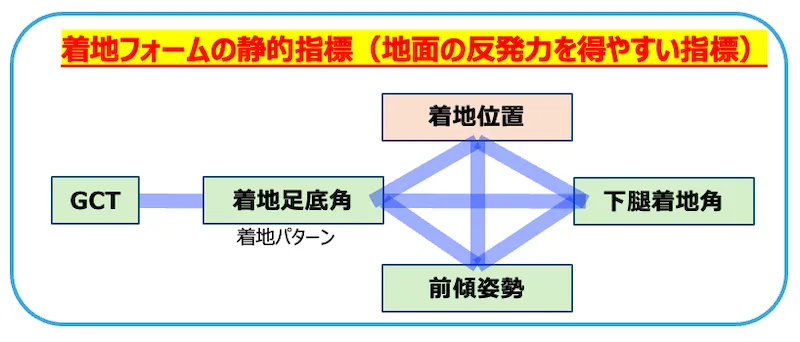

着地時の姿勢に関する指標

マラソンの場合、「着地足は体の真下が良い、上体の姿勢は前傾にすべき」などど言われますが、具体的に体をどう制御すればいいのかいまいち曖昧です。ここでは、図に示す4つの指標(着地位置、着地時の足底角度、下腿の角度、前傾姿勢角度)とGCTについて、目標とすべき指標の具体的な数値範囲を明らかにしました。

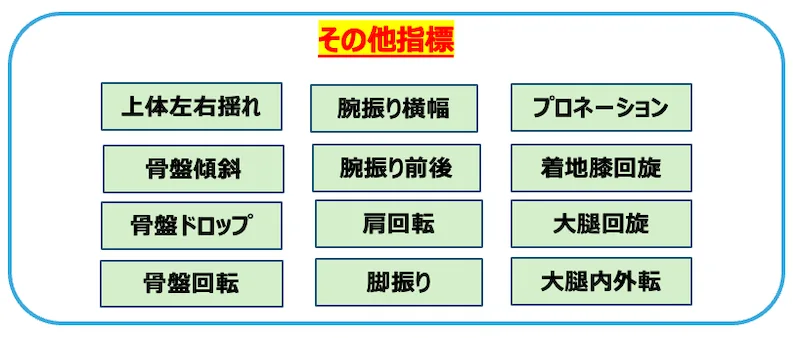

その他指標

腕振り、肩回転、腰の回転

上体の左右揺れ、骨盤ドロップ、腕振り(横広がり)大腿内外旋、大腿内外転

着地時のプロネーション

詳細

スピード・ピッチ・ストライド

スピードはピッチ と ストライドを掛けた式で表される。実際のランナーのデータをプロットがある

ピッチと速度の関係を図に示す。

①市民ランナーのマラソンGpはピッチをあげてもスピードが伸びない。

②大学生のGpはピッチが市民Gpと同じでもスピードが速い。

③短距離跳躍のグループは、ピッチを上げても速度は一定で、女子は男子に比べ遅いがピッチを上げるとスピードが上がる傾向がある

図3ピッチとスピード

ストライドと速度の関係を(図4)

市民マラソンGp①と中長距離の大学生Gp②はストライドが伸びるに従いスピードが上がる。

短距離跳躍Gpは女子Gpは、ストライドが広くなると速度が上がっているが、男子は上がっていない。

図5ストライドとスピード

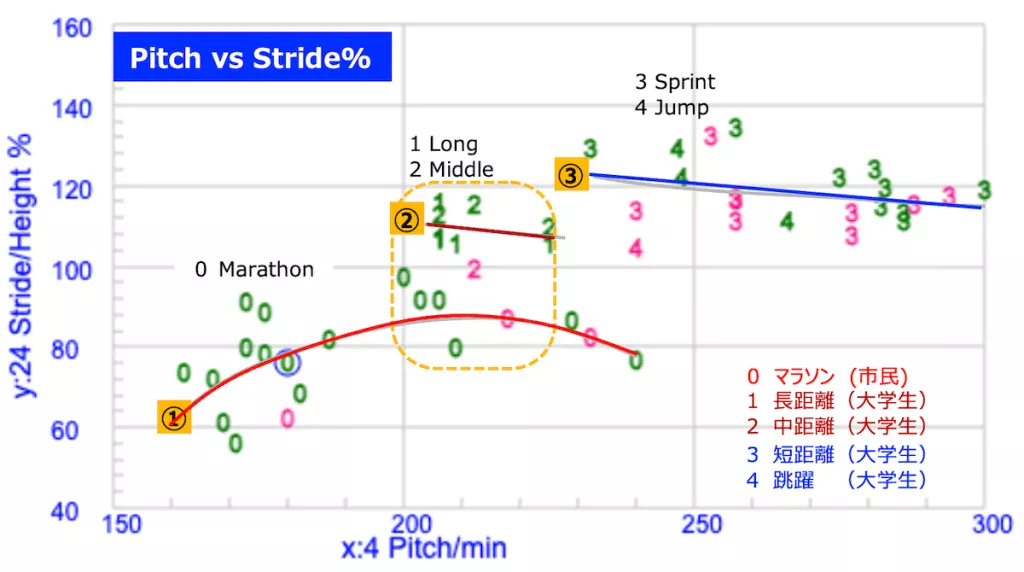

ストライドとピッチの関係(図6)

市民マラソンGp①は、ピッチが200以下からピッチが増せばストライドも広い大きな傾向があり、200以降ではストライドが短くなる傾向がある。

大学生中短距離Gpと短距離跳躍のGpは、ピッチが増すとストライドが狭くなる。

図6 ピッチとストライド